| Numéro |

Cah. Agric.

Volume 34, 2025

Les systèmes agricoles des zones arides du Maghreb face aux changements : acteurs, territoires et nouvelles dynamiques / Farming systems in arid areas in the Maghreb facing changes: actors, territories and new dynamics. Coordonnateurs : Mohamed Taher Sraïri, Fatah Ameur, Insaf Mekki, Caroline Lejars

|

|

|---|---|---|

| Numéro d'article | 25 | |

| Nombre de pages | 14 | |

| DOI | https://doi.org/10.1051/cagri/2025020 | |

| Publié en ligne | 9 juillet 2025 | |

Article de recherche / Research Article

Leviers et contraintes à l’entrepreneuriat rural oasien dans la région de Kébili en Tunisie

Levers and constraints for oasis rural entrepreneurship in the Kébili region in southern Tunisia

1

Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), Tunis, Tunisie

2

ACCORD, Tunis, Tunisie

3

CIRAD, UMR G-EAU, F-34398 Montpellier, France

4

G-EAU, Univ Montpellier, AgroParisTech, CIRAD, INRAE, Institut Agro, IRD, Montpellier, France

5

CIRAD, UMR G-EAU, 01800 Tunis, Tunisie

* Auteur correspondant : emeline.hassenforder@cirad.fr

L’entrepreneuriat est souvent considéré comme une solution pour développer durablement les zones rurales au Maghreb. En Tunisie, il existe de multiples offres d’accompagnement à l’entrepreneuriat proposées par des associations, l’État ou des organismes de coopération internationale. Néanmoins les entrepreneurs et entrepreneuses font encore face à de nombreuses difficultés dans la concrétisation de leurs projets. Cet article analyse la déconnexion entre leurs intentions entrepreneuriales et l’accompagnement proposé. L’article se place du point de vue d’entrepreneurs de la région oasienne de Kébili en Tunisie. Il se base sur des entretiens menés en 2022 auprès de 49 entrepreneuses et 35 entrepreneurs. Les résultats montrent que les projets et programmes d’accompagnement ont pu bénéficier à beaucoup d’entre-eux et sont des leviers de création de projets. Mais l’écosystème entrepreneurial est perçu comme flou et complexe du point de vue des entrepreneurs et entrepreneuses. Ces derniers rencontrent également des difficultés d’accès aux financements ainsi que des contraintes personnelles et sociales, notamment les femmes. Plusieurs stratégies sont mises en place par les entrepreneurs pour contourner ces difficultés : sollicitation d’experts, recours à des formations dédiées, collecte d’argent auprès de leur entourage, réseautage. Nous suggérons des pistes permettant de développer des écosystèmes entrepreneuriaux mieux adaptés aux spécificités de chaque milieu entrepreneurial, dans la lignée des travaux sur l’« entrepreneurship in place ». Il s’agit d’orienter l’accompagnement des entrepreneurs et entrepreneuses sur les opportunités spécifiques à chaque lieu, de prendre davantage en considération le développement durable et d’appuyer les écosystèmes relationnels locaux. Nous mettons en avant la nécessité de personnaliser et de contextualiser les recherches sur l’entrepreneuriat rural, afin de mieux comprendre les perceptions des différents acteurs et de réaliser des analyses plus approfondies et plus sensibles des contextes dans lesquels ils évoluent.

Abstract

Entrepreneurship is often seen as a solution for the sustainable development of rural areas in the Maghreb. In Tunisia, a wide range of entrepreneurial support services are offered by associations, the State and international cooperation organisations. However, entrepreneurs, women in particular, still face many difficulties in setting up and implementing their entrepreneurial projects. This article analyses the disconnection between the entrepreneurial intentions of entrepreneurs, especially women, and the actual entrepreneurial support offered. The article takes the point of view of entrepreneurs in the oasis’s region of Kébili in Tunisia. It is based on interviews conducted in 2022 with 84 entrepreneurs. The results show that projects and support programs have benefited many entrepreneurs and are levers for the creation of projects. But the entrepreneurial ecosystem is perceived by entrepreneurs as unclear and complex. Entrepreneurs also face numerous difficulties in accessing finance, and face personal and social constraints, particularly women. Entrepreneurs use diverse strategies to supersede these difficulties: calling in experts, taking dedicated training courses, collecting money from friends and family, networking. We suggest ways of developing entrepreneurial ecosystems that are better adapted to the specific characteristics of each entrepreneurial environment, along the lines of the work on ‘entrepreneurship in place’. This involves focusing entrepreneurial support on the opportunities specific to each place, taking greater account of sustainable development and supporting local relational ecosystems. We emphasise the need to personalize and contextualize research on rural entrepreneurship, in order to better understand the perceptions of the various stakeholders and to carry out more in-depth and sensitive analyses of the contexts in which they operate.

Mots clés : écosystème entrepreneurial / entrepreneurship in place / oasis / Tunisie / genre

Key words: entrepreneurial ecosystem / entrepreneurship in place / oases / Tunisia / gender

© N. Kaab et al., Hosted by EDP Sciences 2025

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, except for commercial purposes, provided the original work is properly cited.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, except for commercial purposes, provided the original work is properly cited.

1 Introduction

L’entrepreneuriat est souvent considéré comme un levier de développement économique par la création d’emplois, de richesse et de croissance (Bury, 2016 ; Momani, 2017). Nous définissions ici l’entrepreneuriat comme une voie dans laquelle s’engage un individu ou un groupe de personnes en vue de créer ou de posséder une nouvelle entreprise, d’innover ou d’assurer un rôle de leader (basé sur Gedeon, 2010). Nous entendons ici par ‘leader’ un individu qui oriente d’autres personnes dans une direction collective et fait preuve de diverses compétences sociales pour les encourager à donner le meilleur d’elles-mêmes (basé sur Prentice, 2004).

Dans les zones rurales, l’entrepreneuriat est encore plus qu’ailleurs porteur d’espoir, du fait des contraintes environnementales, sociales et économiques propres aux milieux ruraux. Les zones rurales sont souvent marginalisées : elles offrent moins de possibilités en matière d’enseignement supérieur et d’emplois qualifiés que les régions urbaines ou intermédiaires. Elles sont donc davantage touchées par le chômage et l’exode rural. Leur retard en matière d’infrastructures publiques (santé, éducation, eau, etc.) et de technologies aggrave ces désavantages (Bosworth et Turner, 2018). Dans ce contexte, l’entrepreneuriat est souvent présenté comme une opportunité de création d’emplois (Atterton et al., 2011) et de dynamisation du développement économique local en créant de nouvelles alternatives pour réussir localement (Bosworth et Turner, 2018).

Du fait qu’il mobilise les ressources naturelles à disposition, une partie de l’entrepreneuriat rural porte sur des activités agricoles. Il existe une littérature conséquente sur l’entrepreneuriat rural, l’entrepreneuriat agricole et l’entrepreneuriat des agriculteurs (farm entrepreneurship). L’entrepreneuriat rural peut être défini comme toute forme d’entrepreneuriat émergeant dans les campagnes et les zones rurales éloignées (Mialed et Rbiha, 2022). Ces activités entrepreneuriales rurales peuvent être agricoles ou non (ex. activités commerciales, touristiques, sportives, culturelles, etc.). Les recherches sur l’entrepreneuriat rural s’intéressent à la fois à l’entrepreneur, à son entreprise, à son contexte et au processus entrepreneurial (émergence, évolution et disparition de l’entreprise) (Belrhazi et Diani, 2021). L’entrepreneuriat agricole porte sur le secteur agricole ; ces activités peuvent se dérouler dans les zones rurales, urbaines ou périurbaines. Cheriet et al. (2021) mettent en avant le fait que le champ de l’entrepreneuriat agricole s’est progressivement structuré autour de l’idée d’adaptation au changement dans le secteur agricole. De nombreux auteurs s’intéressent à la capacité et aux stratégies des agriculteurs pour faire face aux changements sociétaux majeurs que sont la libéralisation, la durabilité et la technologie numérique (Condor, 2020 ; Le Clanche et Mouchet, 2015). Ces stratégies comprennent, entre autres, la diversification, l’intensification de l’agriculture conventionnelle, l’intégration, la spécialisation et la réorientation (ex. l’agriculture biologique) (Cheriet et al., 2021). Il faut noter que cette distinction entre entrepreneuriat rural et entrepreneuriat agricole est essentiellement utilisée dans la littérature francophone (voir Lasch et Yami, 2008 pour les spécificités de la recherche française sur l’entrepreneuriat). Dans la littérature anglo-saxonne, c’est le terme « rural entrepreneurship » qui est principalement utilisé (Cheriet et al., 2021) ; dans cette littérature, l’entrepreneuriat des agriculteurs (farm entrepreneurship) insiste sur les caractéristiques des agriculteurs eux-mêmes en tant qu’entrepreneurs, y compris leurs motivations, compétences et ressources spécifiques (McElwee, 2006).

En lien avec les spécificités des zones rurales évoquées ci-dessus (marginalisation, faible employabilité, retard en matière d’infrastructures et de technologies), l’entrepreneuriat en milieu rural doit faire face à des défis particuliers. Dans ces zones, l’entrepreneuriat repose beaucoup sur l’exploitation des ressources naturelles (eau, sols, etc.) qui sont soumises à une pression croissante en raison des changements climatiques. Par ailleurs, l’éloignement géographique de ces zones par rapport aux centres économiques engendre des difficultés d’approvisionnement et/ou de commercialisation : coûts de transport et de logistiques élevés, base de clientèle limitée (de Guzman et al., 2020). Ce sont également des zones où les dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat et la sensibilisation à la culture entrepreneuriale sont souvent absents ou défaillants (Mialed et Rbiha, 2022).

Dans cet article, nous nous intéressons à l’entrepreneuriat rural en milieu oasien. Les entrepreneurs oasiens font face à des contraintes supplémentaires par rapport aux entrepreneurs ruraux d’autres milieux (steppes, montagnes, etc.) (Kadiri et al., 2022) du fait : 1) de la désertification (Goeury et Leray, 2017) ; 2) de contextes socio-culturels marqués par des structures communautaires et des traditions ancrées ainsi que des normes sociales restrictives (Bouzid et al., 2024 ; Mazhoudi, 2021) ; 3) d’être souvent considérés par les pouvoirs publics comme inadaptés aux exigences de la modernité et du développement national (Carpentier, 2017). Ces contraintes imposent aux entrepreneurs oasiens de développer des pratiques innovantes telles que l’écotourisme, les activités sportives, la promotion de pratiques agroécologiques ou la labellisation des produits oasiens (Carpentier, 2019).

Dans ces contextes ruraux et a fortiori oasien, les femmes et les jeunes font également face à des contraintes particulières. L’entrepreneuriat féminin peut être défini comme les projets entrepreneuriaux portés et développés par les femmes (voir Abousaid, 2023 pour ses spécificités). Les femmes entrepreneuses se heurtent à des obstacles supplémentaires par rapport aux hommes, notamment un accès limité aux terres et aux financements et une mobilité réduite en raison des normes patriarcales, contrairement aux secteurs urbains où l’accès aux ressources et aux marchés est généralement plus direct (Hassine, 2016 ; Mazhoudi, 2021 ; Bennasr et Zâag, 2024). La littérature existante fait état des difficultés particulières rencontrées par les femmes entrepreneuses en milieu rural et des stratégies qu’elles mettent en œuvre pour les surmonter. Par exemple en Afghanistan, malgré des obstacles considérables tels que les restrictions de déplacement et la discrimination de genre, les entreprises dirigées par des femmes restent essentielles pour la stabilité économique des femmes, 80 % d’entre elles dépendant de leurs revenus commerciaux comme principale source de subsistance (Inan et al., 2024). En Égypte, les entrepreneuses rurales font face à des défis interconnectés, notamment des contraintes financières, des normes sociales et des opportunités limitées, mais elles identifient cependant des opportunités dans l’artisanat local et l’agriculture (Elkafrawi et Refai, 2022). Les jeunes, de leur côté, peuvent sembler a priori de « bons candidats » à l’entrepreneuriat parce qu’ils sont confrontés à de moindres risques, sont familiers avec la technologie et ont une capacité à offrir de nouvelles perspectives (Mialed et Rbiha, 2022). Néanmoins, ils sont également confrontés à des freins particuliers tels que les attitudes sociétales souvent négatives à l’égard des jeunes entrepreneurs, leur manque de compétences et d’expériences, l’absence de ressources financières initiales et un manque de contacts professionnels (Ltifi, 2020).

Mais la littérature existante a encore de nombreuses limites. Notamment, l’étude de l’entrepreneuriat rural reste relativement faible dans la littérature sur l’entrepreneuriat (Belrhazi et Diani, 2021). Par ailleurs, les recherches sur l’entrepreneuriat rural et l’entrepreneuriat agricole se concentrent principalement sur les pays développés (Condor, 2020 ; Belrhazi et Diani, 2021 ; Cheriet et al., 2021). Leurs conclusions sont donc essentiellement adaptées à des contextes institutionnels stables et matures (Fitz-Koch et al., 2017). Enfin, de nombreuses études sur l’entrepreneuriat agricole sont basées sur des enquêtes avec de larges échantillons (Cheriet et al., 2021) au détriment d’analyses plus poussées du contexte spécifique des entrepreneurs. Notre article vise à combler ces lacunes, en s’intéressant aux leviers et aux contraintes à l’entrepreneuriat rural oasien dans la région de Kébili dans le sud de la Tunisie. Il est basé sur des entretiens approfondis menés auprès de 84 entrepreneurs et entrepreneuses.

Afin de spécifier l’objectif de cet article, il nous faut encore définir un dernier terme : celui d’écosystème entrepreneurial. Il peut être considéré comme « l’union de perspectives culturelles locales, de réseaux sociaux, de capitaux d’investissement, d’universités et de politiques économiques actives qui créent des environnements favorables aux entreprises basées sur l’innovation » (traduit de Spigel, 2017, p. 49). Les recherches sur l’entrepreneuriat des dernières décennies ont encouragé les gouvernements à construire leurs propres écosystèmes entrepreneuriaux (Theodoraki et Messeghem, 2017).

La Tunisie, comme de nombreux pays, a développé son propre écosystème entrepreneurial. Elle mise sur l’entrepreneuriat comme levier pour réduire le chômage, en particulier chez les jeunes diplômés (Adly et Khatib, 2014). Le pays est souvent vu comme un laboratoire des transitions socio-économiques dans le monde arabe post-2011 (Hibou, 2015). À l’échelle nationale, différentes lois ont été promulguées afin de favoriser l’investissement privé et l’entrepreneuriat, telles que le Code d’incitation à l’investissement de 1993 (Baccouche et al., 2008), la loi sur l’investissement de 2016, le Start-up Act de 2020, la loi relative à l’économie sociale et solidaire, la loi relative au Crowdfunding ainsi que l’accord sur la mise en place du Portefeuille Digital. Ces dernières s’inscrivent dans la Stratégie Nationale de l’entrepreneuriat (2018) qui se décline en de nombreux programmes destinés à développer la culture entrepreneuriale, notamment auprès des jeunes, des petites entreprises et des exportateurs. De nombreuses structures appartenant aux secteurs public, privé et associatif, ont été créées depuis les années 1990 afin d’appuyer les entrepreneurs et entrepreneuses et de les aider à monter leurs projets. Dans le domaine public, il s’agit notamment des pépinières d’entreprises, des centres d’affaires, des technopôles, et des « espaces entreprendre » (Bounouh, 2017). Diverses associations existent également pour soutenir l’entrepreneuriat (Hanafi et al., 2022), certaines soutenant spécifiquement les femmes (ex. "Womenpreneur"). En termes d’éducation entrepreneuriale, la plupart des universités ont, depuis les années 2000, développé des modules de culture entrepreneuriale et de soutien aux start-up ainsi que des chaires et des départements en entrepreneuriat en plus de services dédiés à l’accompagnement des start-up (OCDE, 2012 ; Bounouh, 2017). De nombreux projets de coopération internationale soutiennent aussi l’entrepreneuriat depuis une quinzaine d’années (cf. revue dans Hanafi et al., 2022). Leur financement peut venir en complément du circuit habituel de financement des propositions de projets via la Banque tunisienne de solidarité (BTS – projets de 150 000 TND maximum) et la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME), pour les projets plus importants. Par ailleurs, différentes institutions de microfinance peuvent accorder des micro-crédits. Malgré ce cadre législatif et institutionnel a priori favorable, la Tunisie a été jugée par l’Institut arabe des chefs d’entreprise comme ayant une qualité de l’environnement entrepreneurial médiocre (GEM, 2023). Néanmoins, les intentions entrepreneuriales des jeunes, et notamment des femmes, sont nombreuses : le Global Entrepreneurship Monitor classe la Tunisie 4e sur 49 en termes d’intention entrepreneuriale avec 50,7 % des 2000 sondés envisageant de lancer un business, seul ou avec des collaborateurs durant les trois prochaines années, contre 22 % seulement en 2012.

Il y a donc une déconnexion assez conséquente entre les intentions entrepreneuriales des tunisiens, a fortiori des jeunes, et l’accompagnement entrepreneurial effectif proposé. Cette déconnexion se manifeste de différentes manières. Par exemple, les procédures administratives pour que les entrepreneuses et entrepreneurs obtiennent un accompagnement sont longues et contraignantes. Elles nécessitent de se déplacer dans des centres urbains à plusieurs reprises et d’avoir les compétences et les capacités pour remplir des dossiers administratifs conséquents. Ce formalisme lourd pousse certains entrepreneurs et entrepreneuses à reporter, voire à abandonner, leur projet entrepreneurial. Par ailleurs, cela crée des inégalités entre ceux qui sont éloignés des centres urbains et ceux qui y résident, et entre les femmes entrepreneuses, qui peuvent avoir davantage de difficultés à se déplacer, et les hommes. De la même manière, les difficultés d’accès aux financements, du fait d’absence d’apport personnel ou d’incapacité à lever des fonds, génèrent des reports, des abandons et des inégalités. Cette déconnexion entre intentions entrepreneuriales et accompagnement proposé est problématique car elle empêche l’entrepreneuriat de remplir sa promesse de développement économique et social dans les zones rurales.

L’objectif de cet article est de comprendre cette déconnexion en mettant en avant le point de vue d’entrepreneurs et entrepreneuses dans la région oasienne de Kébili en Tunisie. Pour cela, nous discuterons nos résultats à la lumière de la littérature récente sur l’accompagnement à l’entrepreneuriat dans le contexte spécifique des milieux ruraux et oasiens.

2 Zone d’étude

La zone d’étude est le gouvernorat de Kébili situé dans le sud-ouest de la Tunisie, à la frontière avec l’Algérie (Fig. 1). Kébili partage un certain nombre de caractéristiques socio-économiques avec d’autres milieux oasiens du Maghreb, outre celles déjà mentionnées en introduction. Ces régions font face à une raréfaction des ressources hydriques, une surexploitation des nappes phréatiques et une modification des pratiques de gestion traditionnelles. Ces défis sont accentués par le manque d’activités économiques innovantes et l’exode rural, menaçant la durabilité des écosystèmes oasiens (FAO, 2020).

En Tunisie, les oasis se divisent en trois types principaux (Zouhair et al., 2020). Les oasis de montagne, comme celles de Gafsa, bénéficient d’un microclimat et de sources naturelles permettant une agriculture diversifiée sur des terrasses cultivées. Les oasis littorales, situées près de Gabès, profitent d’un climat tempéré et d’une humidité élevée favorisant une agriculture variée. Les oasis sahariennes, présentes dans le Jérid et le Nefzaoua, subissent un climat extrême et dépendent de l’irrigation pour la culture du palmier dattier. Les oasis de Kébili appartiennent à cette dernière catégorie.

Kébili, dans le Nefzaoua, se distingue par la coexistence d’oasis traditionnelles à trois strates et d’oasis modernes spécialisées dans la production de dattes pour l’exportation (Zouhair et al., 2020). En outre, les oasis de Kébili sont confrontées à des contraintes telles que l’éloignement et le morcellement des terres, ainsi qu’une forte évapotranspiration potentielle (Jouve, 2012). La plupart des zones oasiennes de Kébili sont pauvres, faiblement équipées en infrastructures et d’une grande fragilité. Leur économie repose essentiellement sur l’agriculture, le tourisme et l’artisanat, les rendant vulnérables aux aléas climatiques et à l’urbanisation croissante (Banque mondiale, 2023).

La zone de Kébili a été choisie comme site d’étude en raison de son importance stratégique. Elle représente 54 % du total des oasis tunisiennes et regroupe 34 000 producteurs de dattes, soit 56 % de l’ensemble des producteurs à l’échelle nationale. En 2019, Kébili a exporté 25 660 tonnes de dattes de la variété Deglet Nour (Vernin et Helali, 2020). Les exportations de dattes sont clé pour l’économie nationale car elles permettent d’améliorer sensiblement la balance commerciale du pays. En plus de son rôle central dans la production agricole, Kébili est un pôle d’innovation en matière de valorisation des produits oasiens, notamment avec l’essor des coopératives de transformation de dattes et la promotion de produits dérivés comme la pâte de dattes et le vinaigre de dattes. La région est aussi marquée par un fort dynamisme en entrepreneuriat social, bien qu’elle soit confrontée à des défis structurels, notamment un des taux de chômage les plus élevés du pays (APIA, 2017 ; INS, 2017). En réponse, plusieurs initiatives de développement international ont ciblé Kébili pour encourager l’entrepreneuriat oasien (Tab. 1). Toutefois, ces projets sont souvent critiqués pour leur inadéquation aux réalités et aux besoins des entrepreneurs locaux, illustrant la nécessité d’approches plus adaptées aux spécificités de la région.

Ces différents éléments font de Kébili un cas d’étude particulièrement pertinent pour notre article. Notre étude se centre sur quatre des six délégations du gouvernorat : Douz Nord, Douz Sud, Kébili Nord et Souk Lahad (Fig. 1).

|

Fig. 1 Localisation de la zone d’étude (carte élaborée par S. Younsi et H. Braiki sur la base de la carte agricole de la Tunisie). Location of the study area (map drawn up by S. Younsi and H. Braiki on the basis of the agricultural map of Tunisia). |

Dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat dans la zone d’étude.

Entrepreneurship support services in the study area.

3 Méthodologie

L’article se base sur des entretiens menés auprès de 49 entrepreneuses et 35 entrepreneurs ayant 69 projets dans la zone d’étude. Les entrepreneuses et entrepreneurs ont été sélectionnés selon les critères suivants : 1) personnes ayant des projets ou des idées en lien avec la durabilité des oasis, 2) projets étant à différents stades d’avancement : idée, commencé, fonctionnel, terminé (y compris ayant échoué), et 3) représentativité en termes de genre et de provenance géographique entre les trois zones : Douz, Souk Lahad et Kébili Nord. Ces critères ont été fixés afin d’être en phase avec les objectifs du projet Massire (https://massire.net) dans le cadre duquel l’enquête s’est déroulée.

L’identification des porteurs et porteuses de projets s’est faite en trois étapes :

- 1)

sollicitation de partenaires locaux : Cellules territoriales de vulgarisation (CTV), centre d’affaires, associations, Commissariat régional de développement agricole (CRDA) ;

- 2)

contact direct avec des entrepreneurs et entrepreneuses dans des foires locales et nationales ;

- 3)

approche boule de neige : demander aux entrepreneurs et entrepreneuses de donner d’autres contacts d’entrepreneurs jusqu’à ce que les contacts indiqués soient déjà présents dans notre base de données.

L’étude a concerné aussi bien des projets portés par des individus (54/69) que par des collectifs (15/69). Dans ce deuxième cas, les entretiens ont été menés sous forme de focus group. Les projets analysés portent, par exemple, sur la production de sirop de dattes, d’objets décoratifs à base de déchets de palmier dattier, de sucre de dattes ou encore de charbon dérivé des noyaux de dattes.

Les entretiens, d’une durée allant de 45mn à 1h30, ont été menés entre mai et juillet 2022. Ils ont été réalisés par une jeune ingénieure, elle-même originaire de la région (et première auteure de cet article). La grille d’entretien incluait des éléments portant sur :

le profil des entrepreneurs et entrepreneuses ;

les caractéristiques du projet ;

les motivations et les opportunités entrepreneuriales des porteurs ;

les ressources dont les porteurs disposaient déjà et celles dont ils ont besoin pour leur projet.

Les questions fermées ont été analysées à l’aide d’un traitement statistique simple réalisé sous Excel. Quant aux questions ouvertes, elles ont été traitées par un codage manuel, réalisé de manière déductive, en utilisant Word pour organiser et structurer les réponses en fonction de catégories définies. Ce mode d’analyse des données a été choisi car il permet à la fois de présenter des éléments quantitatifs sur les répondants et leurs projets tout en approfondissant de manière qualitative les questions qui nous intéressent dans cet article. Le choix de ne pas utiliser de logiciel d’analyse de données qualitatives est lié au fait que la première auteure de cet article n’en avait jamais utilisé et que la prise en main d’un tel logiciel aurait nécessité un temps considérable. Par ailleurs, la grille d’entretien ayant été structurée dès le départ autour des questions de recherche qui nous intéressent ici, le codage manuel était tout à fait approprié pour réaliser l’analyse. Une triangulation de l’analyse a par ailleurs été réalisée par deux autres co-auteurs de cet article. La même méthode d’analyse a été appliquée aux entretiens individuels et aux discussions menées lors des focus groups, garantissant ainsi une cohérence dans l’interprétation des données.

4 Résultats

4.1 Une majorité de projets individuels liés à l’agriculture oasienne

Sur les 69 projets, 72 % sont des projets individuels et 28 % sont des projets collectifs à différents stades d’avancement (Tab. 2). Les 17 projets entrepreneuriaux qui ont commencé récemment (procédure juridique, recherche de local et d’équipements) sont portés par des entrepreneuses ou des entrepreneurs dont la moyenne d’âge est de 30 ans ; alors que les 47 projets qui sont fonctionnels (production effective, génération d’un chiffre d’affaires) sont portés par des personnes de plus de 45 ans. Les projets collectifs sont portés par un petit collectif informel, ou par un Groupement de développement agricole (GDA), par une société mutuelle de services agricoles (SMSA) ou encore par une entreprise privée.

Les projets concernent différents secteurs d’innovation. Par « secteur d’innovation », nous entendons ici un ensemble d’initiatives de valorisation des ressources oasiennes portées par une diversité d’acteurs et témoignant de logiques de résilience, d’attachement à l’oasis, mais aussi de résistances face à la transformation des modèles de gestion des ressources oasiennes (basé sur : Goeury et Leray, 2017 ; Carpentier, 2019). Carpentier (2019) identifie six types d’initiatives innovantes en agriculture, auxquels nous avons ajouté le secteur de l’usage et de la gestion de l’eau, central en zone oasienne. La Figure 2 montre la répartition des 69 projets par secteur d’innovation. Quel que soit le secteur, la majorité des projets sont liés à l’agriculture oasienne : cultures oasiennes biologiques ou naturelles et leurs produits transformés, valorisation des produits issus du palmier dattier, création de groupements de producteurs (GDA ou SMSA) pour des services tels que le matériel agricole, le compostage, la valorisation des déchets issus des oasis, la production et la vente de techniques d’irrigation économes en eau, etc. Les porteurs de projets interrogés pratiquent tous l’agriculture, mais une partie seulement de leurs revenus provient de cette activité (Tab. 3). Ces résultats se distinguent d’autres zones rurales de Tunisie de par le fait que les secteurs d’innovation sont fortement ancrés dans les ressources locales, en particulier la filière datte, avec des initiatives tournées vers la transformation (pâtisserie, sirops, cosmétiques) ou la valorisation des déchets agricoles (artisanat, compost, matériaux). Cette orientation sectorielle, directement liée à l’écosystème oasien, est bien plus marquée que dans d’autres régions où les projets entrepreneuriaux, notamment féminins, sont souvent concentrés sur des services, le petit commerce ou l’élevage.

Plus de 50 % des projets visent principalement les clients locaux et régionaux. Les entrepreneurs et les entrepreneuses qui travaillent sur le marché national et international sont plus avancés dans leur projet. La plupart des projets qui ont des clients à l’international appartiennent au secteur de production des dattes.

|

Fig. 2 Secteurs d’innovation des projets collectifs et individuels concernés. Innovation sectors of collective and individual projects surveyed. |

4.2 Les projets et programmes d’accompagnement comme levier de création des projets

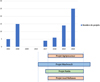

De nombreux projets entrepreneuriaux ont été créés suite à l’impulsion de projets et programmes d’accompagnement. On constate une adéquation entre les dates de création des projets des entrepreneurs et les dates des projets et des programmes d’appui portés par des organismes de coopération internationale dans la région de Kébili dans les 15 dernières années (Fig. 3). Notons l’exemple d’une femme qui a démarré son parcours en se formant aux techniques de valorisation et de production des dérivés de dattes. À travers le soutien du projet Joud Nefzaoua en 2020, elle a renforcé ses compétences techniques et a assuré un démarrage de ses activités en pleine pandémie de Covid-19 en obtenant un financement bancaire et un local pour l’installation de son unité.

Ces opportunités ne sont pas les seuls leviers pour le démarrage des projets : en effet 54 % des femmes ont répondu qu’un changement dans leur situation personnelle les avait encouragées à lancer leurs projets. Le fait d’observer d’autres femmes ayant réussi dans l’entrepreneuriat a inspiré certaines femmes à suivre le même chemin. Des transitions telles que le mariage, le divorce ou le départ des enfants du foyer ont également amené certaines des femmes à réévaluer leurs priorités dans la vie et à envisager de nouveaux projets professionnels correspondant à leurs nouveaux besoins et objectifs. Ainsi, devenir mère a également été un catalyseur pour les femmes qui souhaitaient trouver un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Pour les hommes interrogés, chercher la liberté et l’indépendance a été une motivation primordiale pour impulser le lancement de leurs projets : ils expliquent vouloir avoir la possibilité de prendre leurs propres décisions, contrôler leur emploi du temps et créer une entreprise qui corresponde à leurs valeurs et à leurs objectifs.

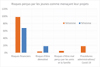

Ces résultats font écho à la littérature sur les motivations intrinsèques et extrinsèques des entrepreneurs et entrepreneuses (Baccari, 2006) ainsi qu’aux réflexions sur les motivations par opportunités ou par nécessité (Carsrud et Brännback, 2011). La littérature sur l’entrepreneuriat distingue en effet souvent deux types de motivations entrepreneuriales : par opportunité (saisir une occasion dans une perspective de réussite) ou par nécessité (créer une entreprise pour survivre) (Reynolds et al., 2000). Dans le cas de notre étude, il semble que les deux motivations coexistent, ce qui est concomitant avec les résultats mis en avant par plusieurs auteurs (Giacomin et al., 2011 ; Puente et al., 2019). Par ailleurs, ces recherches expliquent souvent la différence dans les motivations entrepreneuriales, notamment entre les hommes et les femmes, par la perception des capacités ou l’aversion au risque (Fayolle et al., 2014). Comme illustré sur la Figure 4, on note dans notre étude une différence considérable entre les hommes et les femmes dans l’aversion au risque. La perception des capacités n’est pas analysée dans cet article.

|

Fig. 3 Dates de création des projets des entrepreneurs et lien avec quelques projets et programmes d’appui. Creation dates of entrepreneurs’ projects and links with some support projects and programs. |

|

Fig. 4 Risques perçus par les jeunes comme menaçant leur projet. Risks perceived by young people as threatening their project. |

4.3 Un accompagnement existant mais un écosystème encore flou et complexe du point de vue des entrepreneurs et des entrepreneuses

Trente-neuf femmes interrogées sur 49 et 10 hommes sur 35 ont bénéficié de formations, vulgarisation, d’appuis financiers (bourses, dons, prêts, incitations fiscales…), de fourniture d’équipement et d’appui à la rédaction de plans d’affaires ou de stratégies de développement de leur projet (Tab. 3). Cet appui leur a été fourni dans 90 % des cas par des associations (Bassikat, Nakhla, Joussour, Acess) et des structures publiques ou privées (centre d’affaires, CTV, CRDA, APIA – Agence de promotion des investissements agricoles, BTS). Vingt femmes sur 49 ont mentionné que l’État les avait encouragées à travers le centre d’affaire et le CRDA. L’une d’elle a déclaré « le CRDA de Kébili m’a encouragée à créer un GDA pour les femmes de la région. Avec son aide, j’ai pu bénéficier du matériel de production et disposer d’un local pour l’installation de l’entreprise ». En cohérence avec les résultats de Hanafi et al. (2022), les entrepreneuses et les entrepreneurs ont déclaré avoir été accompagnés par des projets de développement pour : la rédaction de plans d’affaires de leur projet, la commercialisation de leurs produits, la construction de leur stratégie marketing et publicitaire, la gestion de leurs projets, la recherche de nouveaux marchés et le choix de partenaires avec lesquels travailler.

Mais 90 % des femmes et 80 % des hommes interrogés ont mentionné qu’ils n’avaient pas une bonne connaissance des soutiens offerts par les différentes structures d’accompagnement. Et certaines ont affirmé qu’il y avait des chevauchements de responsabilité entre les différentes structures. Toutes les personnes interrogées ont mentionné qu’il n’y avait pas de lignes directrices claires sur les documents nécessaires ou sur les processus à suivre pour les entreprises en démarrage. Une des réponses les plus répandues pendant les entretiens était « C’est trop compliqué ».

Malgré les récentes simplifications, les procédures administratives pour que les entrepreneuses et entrepreneurs obtiennent un accompagnement de l’État restent longues et contraignantes. Les réglementations et critères d’éligibilité sont complexes, nécessitant une vérification minutieuse des dossiers. Les entrepreneuses et les entrepreneurs manquent souvent d’informations sur les démarches, entraînant des erreurs ou des dossiers incomplets, ce qui allonge les délais. Ce formalisme lourd pousse certains à abandonner ou reporter leurs formalités. De plus, la bureaucratie, avec ses multiples niveaux d’approbation et de traitement des dossiers, ajoute des délais supplémentaires.

Les entrepreneuses et les entrepreneurs ont mis en place différentes stratégies pour surmonter ces difficultés administratives. Certaines entrepreneuses sont accompagnées par des expertes qui se chargent de réceptionner, contrôler et transmettre leur dossier à différents organismes. Plusieurs entrepreneuses se sont également inscrites à des formations dédiées organisées par les bailleurs de fond, comme Soumaya qui a suivi une formation de 5 jours dispensée par des experts d’HP LIFE pour réaliser son Business Model Canvas (plan d’affaires).

Malgré le fait que la plupart des personnes interrogées aient déjà bénéficié d’un accompagnement, 34 femmes et 25 hommes ont mentionné avoir encore besoin d’appui en management et en gestion (rédaction de plan d’affaire, communication, clients cibles, stratégie de pénétration du marché). L’appui en marketing est un des besoins les plus répandus dans les réponses des entrepreneuses et des entrepreneurs, notamment l’identification et la formulation de stratégies de ciblage des clients. Soixante-dix pour cent des personnes interrogées n’ont pas une compréhension approfondie de la gestion financière, y compris la comptabilité de base, la gestion des flux de trésorerie, l’établissement de budgets et la prévision financière. La gestion d’une équipe est également mentionnée comme un défi pour les entrepreneuses et les entrepreneurs qui manquent souvent d’expérience en gestion des personnes, en résolution de conflits et en motivation d’équipe. Elles et ils compensent ces manques de compétences par la recherche constante de formations. « En investissant du temps et des efforts dans le développement de mes compétences j’ai dépassé les lacunes que j’ai eu dans le passé » mentionne une jeune femme qui n’a pas poursuivi ses études et qui a participé à plusieurs formations par la suite.

4.4 Des difficultés d’accès au financement

L’accès au financement est un des principaux obstacles rencontrés par les entrepreneurs et les entrepreneuses, que ce soit au stade de lancement ou lors de la phase de développement de leur entreprise. Ces difficultés d’accès au financement sont liées à une absence d’apport personnel, au refus des banques à leur prêter de l’argent, et à une incapacité à lever des fonds. Soixante-deux pour cent des femmes et 95 % des hommes considèrent le risque financier comme le principal risque qui menace leurs projets (Fig. 4). Tous les porteurs et les porteuses de projet ont mentionné avoir des besoins en schémas de financement et sources de financement à court, à moyen et à long terme pour le lancement et la survie de leur projet.

Pour surmonter ces obstacles financiers, les entrepreneuses et les entrepreneurs ont adopté différentes stratégies. Pour obtenir des prêts bancaires, ils ont apporté 10 % du financement nécessaire. Si ces prêts étaient refusés, plus de 60 % ont eu recours à la collecte d’argent auprès de leur entourage. D’autres ont reçu un don de l’État ou une aide familiale pour répondre à leurs besoins. Une jeune entrepreneuse artisanale d’une trentaine d’année a mentionné être en constante recherche de solutions pour couvrir ses problèmes financiers « Je n’ai jamais été démotivée ». Parmi les 69 projets, 49 ont pu avoir des subventions de bailleurs de fonds tels que la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ou le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

4.5 Des contraintes personnelles et sociales, notamment pour les femmes

Trente-neuf femmes sur 49 et 10 hommes sur 35 se disent encouragés par les associations. Par contre les porteuses et porteurs se sentent peu encouragés par les agriculteurs qui les entourent et par les habitants du douar, un hameau rural où les habitants vivent en communauté. Treize hommes sur 35 ont mentionné que leurs amis ne les encouragent pas du tout et 16 ont déclaré que les habitants du village ne les encouragent pas vraiment. Plusieurs ont mentionné que les voisins représentaient un obstacle pour eux. Quinze femmes ont répondu que leurs amies n’étaient pas une source de motivation et que les agriculteurs et les habitants du village étaient un obstacle à leur avancement : « ces critiques inutiles, c’est juste pour démotiver les femmes » nous a été répété plusieurs fois en différents termes au cours des entretiens.

Vingt-huit femmes sur les 49 ont affirmé que le soutien de leur entourage les avait beaucoup encouragées pour avancer. Une femme de 49 ans de Kébili Nord travaillant dans le domaine de l’artisanat a affirmé « Ma mère et mon mari m’ont poussée et m’ont beaucoup encouragée ». D’autres femmes, à l’inverse, se sont senties freinées par leur mari ou leur famille proche. Il peut s’agir par exemple d’un doute formulé par un proche sur leurs compétences et leurs chances de succès ou d’une simple injonction de la part de leur conjoint à ne pas empiéter sur le temps dédié à leur famille. Une femme de 40 ans de Douz Sud qui travaille dans le domaine de la valorisation des produits oasiens nous a dit : « La famille présente pour moi un obstacle car mon père et mes frères refusent de me laisser me déplacer pour travailler et participer à des formations et des foires hors de la région et de passer une nuitée en dehors de la maison ». Une autre femme nous a avoué qu’elle avait divorcé de son mari parce qu’il freinait sa vie professionnelle et refusait qu’elle travaille et soit indépendante.

Plusieurs femmes disent néanmoins avoir réussi à dépasser cet obstacle familial et à gagner la confiance de leur entourage à force de patience, de motivation et de volonté de réussite. Pour ces femmes, les familles sont ensuite devenues des partenaires dans leur projet.

Les entrepreneuses mentionnent également le réseautage et le développement de relations professionnelles comme des stratégies efficaces pour dépasser les restrictions de l’entourage. En établissant des relations avec d’autres entrepreneurs, des investisseurs potentiels, des mentors et des partenaires commerciaux, elles trouvent des sources de motivation et d’encouragement alternatives à celles de leurs proches.

4.6 Des difficultés particulières pour les femmes

Au-delà du manque de soutien de leurs conjoints et de leurs familles proches, les femmes rencontrent d’autres difficultés particulières liées à leur genre. Elles ont notamment plus de mal que les hommes à concilier vie personnelle et vie professionnelle dans la mesure où en Tunisie, la charge familiale incombe essentiellement aux femmes. Concilier le rôle de mère et celui de chef d’entreprise apparaît comme un véritable défi à relever pour certaines, comme l’indique une jeune maman de 29 ans de Kébili Nord, entrepreneuse en transformation et valorisation de produits oasiens « Comment gérer mon projet et la responsabilité de la famille et mes enfants ? ». Pour contourner cet obstacle, une jeune femme de Douz de 32 ans a suivi des formations en gestion du temps et en confiance en soi et elle se dit désormais capable de distinguer les opportunités et les contraintes d’expansion de ses activités et de mieux séparer sa vie privée de sa vie professionnelle.

Enfin une femme de 30 ans de Souk Lahad, entrepreneuse en compostage et autres pratiques agroécologiques, a indiqué que l’un de ses problèmes principaux est d’être une femme jeune dans un milieu oasien et un secteur agricole où les clients sont pour la plupart des hommes : « C’est une difficulté pour moi puisque je suis d’une région très conservatrice qui refuse les contacts entre les femmes et les hommes, et je n’ai pas de solution pour surmonter ce problème ».

Ces difficultés font écho aux constats réalisés par plusieurs auteurs. Mazhoudi (2021), par exemple, attribue la différence considérable en termes de création d’entreprises entre les hommes et les femmes à des considérations de genre et socioculturelles : la difficulté à trouver un emploi, le chômage, la pauvreté, les responsabilités familiales, l’intériorisation encore présente dans la société tunisienne d’une division « genrée » des rôles au sein du foyer, et la peur de l’échec. Bouzid et al. (2024) identifient cinq stratégies mises en place par les femmes entrepreneuses algériennes pour faire face aux difficultés qu’elles rencontrent : le renforcement des capacités, la négociation des relations de pouvoir, la création d’une économie marchande derrière les murs des maisons, l’adhésion à des associations féminines locales pour une meilleure visibilité et l’utilisation d’outils virtuels comme moyen d’émancipation sociale.

5 Discussion et conclusion

Cet article visait à comprendre comment les entrepreneuses et les entrepreneurs des oasis de la région de Kébili, au sud de la Tunisie, perçoivent la déconnexion entre leurs intentions entrepreneuriales et l’accompagnement entrepreneurial effectif qui leur est proposé. Nos résultats mettent en avant quatre axes de déconnexion principaux : un écosystème entrepreneurial qui leur semble flou et complexe, des difficultés d’accès aux financements, un environnement social peu encourageant et des difficultés spécifiques rencontrées par les femmes entrepreneuses.

Les spécificités du contexte oasien, soulignées en introduction, limitent en partie les possibilités de généralisation de ces résultats. Par exemple, le fait que l’économie locale de Kébili soit largement axée sur l’agriculture oasienne et les produits dérivés du palmier dattier explique qu’une majorité des 69 projets étudiés soient liés à l’agriculture oasienne. D’autres milieux ruraux n’auront pas forcément ces mêmes spécificités, ni des normes sociales aussi restrictives ou un même attachement à la tradition. Enfin, notre échantillon incluait 49 entrepreneuses et 35 entrepreneurs, ce qui reste un nombre relativement restreint. Toute montée en généralité est donc à faire avec précaution.

Néanmoins, ces résultats corroborent en partie les résultats de la littérature grise et scientifique sur les limites de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie. Hanafi et al. (2022), par exemple, mettent en avant cinq facteurs majeurs expliquant l’impact limité des projets de coopération internationale sur le renforcement des capacités des personnes impliquées dans les "écosystèmes" entrepreneuriaux locaux : (i) le manque de coordination entre les acteurs de l’écosystème, (ii) la faiblesse de la culture entrepreneuriale au niveau local, (iii) les charges administratives et réglementaires, (iv) les ressources de financement et (v) la non-intégration de la politique entrepreneuriale dans une logique de chaîne de valeur, qui entraîne des difficultés d’accès aux marchés. Trois de ces cinq facteurs (i, iii, iv) sont également ressortis de notre analyse. De son côté, le Global Entrepreneurship Monitor 2022/2023 (GEM, 2023) pointe les difficultés d’accès aux financements comme un des principaux freins à l’entrepreneuriat en Tunisie. Les fonds propres et les garanties exigées par les institutions de financement découragent de nombreux postulants. Par ailleurs, plus de 80 % des crédits de la BFPME sont accordés à des hommes et moins de 20 % à des femmes (AICS, 2020). Cela entre en résonnance avec les perceptions des entrepreneurs et des entrepreneuses interrogées dans notre étude.

Concernant l’entrepreneuriat féminin, nos résultats corroborent la littérature existante concernant les difficultés particulières rencontrées par les femmes pour mener à bien leurs projets entrepreneuriaux à la fois en contexte oasien (Bouzid et al., 2024), dans les pays en développement (Panda, 2018) et en général (Heilbrunn, 2004 ; Bendidi et al., 2024). Cela est lié au fait qu’elles s’occupent plus fréquemment que les hommes des tâches ménagères, et, dans les régions conservatrices, qu’elles ne peuvent pas passer une nuitée seule en dehors de la maison pour participer à des foires ou à des formations et ne peuvent pas entrer en contact direct avec leurs fournisseurs ou leurs clients lorsqu’ils sont de sexe masculin. Certaines difficultés sont bien sûr spécifiques à certains contextes. Bouzid et al. (2024) par exemple, mettent en avant que dans le contexte des oasis du sud de l’Algérie, les femmes entrepreneuses ont rencontré une difficulté spécifique liée à la saturation du marché local en produits traditionnels. Cette difficulté n’a pas été évoquée par les femmes dans nos entretiens en Tunisie. Ces résultats mettent en avant la nécessité de proposer un accompagnement spécifique aux femmes entrepreneuses en général, avec certaines adaptations particulières en fonction des particularités des contextes d’intervention.

L’originalité et la valeur ajoutée des résultats présentés dans cet article tiennent précisément à leur contextualisation. Comme expliqué en introduction, très peu de recherches sur l’entrepreneuriat portent sur le milieu rural dans un pays en développement, et encore moins sur le milieu oasien. Cet article contribue à combler ce manque. De plus, analyser l’écosystème entrepreneurial sous l’angle de la perception des entrepreneuses et des entrepreneurs, plutôt qu’en se basant sur des métriques telles que le nombre de projets soutenus, est une approche qui pourrait être davantage développée dans la littérature. En adoptant une approche à la fois quantitative et qualitative, nous mettons en visibilité les leviers et les contraintes à l’entrepreneuriat rural oasien dans la région de Kébili, tout en analysant comment ces leviers et ces contraintes sont perçus et vécus par les entrepreneurs et les entrepreneuses. Ainsi, en mettant en avant les stratégies adoptées par les entrepreneurs et les entrepreneuses pour contourner ces difficultés, ou encore le rôle prépondérant des associations, nous cherchons à comprendre ce qui se cache derrière les difficultés souvent évoquées dans la littérature grise et scientifique et quels sont les mots que les entrepreneuses et les entrepreneurs y associent.

De ce point de vue, notre article fait écho aux recherches récentes sur l’« entrepreneurship in place » qui s’intéresse aux spécificités du lieu (place) ou du contexte dans lequel l’entrepreneuriat émerge et se développe (Anderson et Gaddefors, 2016 ; Muñoz et Kimmitt, 2019). Ces auteurs mettent en avant le fait que chaque lieu nécessite un écosystème entrepreneurial unique basé sur ses propres forces et faiblesses (Theodoraki et al., 2023). Certains appellent même à dépasser la notion d’écosystème entrepreneurial, en arguant qu’elle n’est pas adaptée aux milieux ruraux, et lui préfèrent un angle de vue basé sur le lieu d’un point de vue socio-spatial (place-based lens) (Cresswell, 2013 ; Muñoz et Kimmitt, 2019).

Nos résultats encouragent à aller dans cette direction, tant du point de vue opérationnel que scientifique. Sur le plan opérationnel, il semblerait que l’écosystème entrepreneurial tunisien, sensiblement identique d’une région à l’autre, gagnerait à davantage s’adapter aux spécificités de chaque milieu, qu’elles soient biophysiques, environnementales ou sociales. Cela signifierait par exemple orienter l’accompagnement des entrepreneurs sur les opportunités spécifiques à chaque lieu et à chaque personne et proposer des outils d’investissement flexibles adaptés aux besoins communautaires et dans une gamme variée d’endroits ruraux (Muñoz et Kimmitt, 2019). Cela permettrait également de prendre davantage en considération le développement durable qui est encore un maillon faible de l’entrepreneuriat en Tunisie (Gahlam et al., 2016 ; Ben Youssef, 2023) et ailleurs (Theodoraki et al., 2022). Enfin, dans la lignée des travaux d’Asselineau et al. (2014) et Galvão et al. (2020), nos résultats indiquent que les dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat rural gagneraient à appuyer les écosystèmes relationnels locaux, en jouant des rôles de médiateurs, afin de mobiliser différents acteurs autour et en faveur des projets entrepreneuriaux locaux. Cet accompagnement « de proximité » permettrait également une plus grande sensibilité et adaptation aux difficultés liées au genre.

Nos résultats mettent également en avant la nécessité d’adapter l’accompagnement entrepreneurial aux femmes entrepreneuses. De ce point de vue, plusieurs pistes pourraient être suivies, comme par exemple sensibiliser sur le rôle clé des femmes oasiennes dans le développement local, cartographier et diffuser en dialecte local les dispositifs de financement existants, renforcer le rôle des associations féminines comme intermédiaires avec les structures d’appui à l’entrepreneuriat, et élargir les aides aux activités économiques non agricoles pour encourager l’innovation des jeunes femmes. Ces recommandations ont été rassemblées dans un policy brief en cours de diffusion auprès des décisionnaires (Bossenbroek et al., 2024).

Sur le plan scientifique, nos résultats ouvrent plusieurs perspectives de recherche. Tout d’abord, une réplication de cette étude dans d’autres contextes ruraux, en Tunisie et au-delà, permettrait d’évaluer la transférabilité des dynamiques de déconnexion identifiées entre intentions entrepreneuriales et dispositifs d’accompagnement. Il serait particulièrement intéressant de comparer des territoires aux structures économiques distinctes, par exemple des régions plus industrialisées ou intégrées dans des circuits touristiques, afin de mieux comprendre l’influence des spécificités territoriales sur l’entrepreneuriat rural. Ensuite, une analyse longitudinale permettrait d’appréhender l’évolution des perceptions entrepreneuriales dans le temps et d’évaluer l’impact des politiques publiques et des dispositifs d’accompagnement sur la trajectoire des entrepreneurs et des entrepreneuses. Par ailleurs, une attention particulière pourrait être portée aux dynamiques relationnelles et aux réseaux informels, qui jouent un rôle clé dans l’accès aux ressources et à l’information, notamment dans les environnements où les structures d’accompagnement sont perçues comme inadaptées ou difficiles d’accès. Ces perspectives pourraient contribuer à enrichir les débats scientifiques sur l’adaptation des dispositifs d’accompagnement à la diversité des contextes ruraux et sur les leviers de renforcement de l’entrepreneuriat en milieu contraint. De manière plus générale, notre étude engage à personnaliser et à contextualiser les recherches sur l’entrepreneuriat rural, afin de mieux comprendre les perceptions des différents acteurs et de réaliser des analyses plus approfondies et plus sensibles des contextes dans lesquels ils évoluent. Dans la mesure où chaque lieu et chaque acteur a ses spécificités, il ne nous semble pas pertinent de développer un cadre d’analyse englobant qui serait applicable partout. Par contre, la démultiplication d’analyses approfondies de contextes spécifiques pourrait amener à identifier un « méta-cadre d’analyse » qui, plutôt que d’essayer d’identifier les points communs aux différents lieux, inviterait à s’interroger sur ce qui fait leurs spécificités.

Remerciements

Ce travail a bénéficié d’un appui financier, logistique et scientifique dans le cadre du projet Massire (www.massire.net). Les auteures remercient les entrepreneuses et entrepreneurs interrogés, ainsi que toutes les personnes qui ont appuyé ce travail, notamment les Cellules territoriales de vulgarisation, centres d’affaires, associations et le Commissariat régional de développement agricole. Un grand merci également à Chloé Lecomte pour sa relecture et ses conseils avisés sur les premières versions de l’article.

Références

- Abousaid FZ. 2023. L’entrepreneuriat féminin et la théorie du « genre » : une revue de la littérature. Revue de Management et Cultures 9. https://doi.org/10.48430/IMIST.PRSM/remac-n9.40070. [Google Scholar]

- Adly A, Khatib L. 2014. Reforming the entrepreneurship ecosystem in post-revolutionary Egypt and Tunisia. CDDRL Policy Briefs. https://urls.fr/FzYhyf. [Google Scholar]

- AICS. 2020. Fiche thématique Entrepreneuriat. https://tunisi.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-th%C3%A9matique-Entrepreneuriat.pdf. [Google Scholar]

- Anderson AR, Gaddefors J. 2016. Entrepreneurship as a community phenomenon; reconnecting meanings and place. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 28(4). https://doi.org/10.1504/IJESB.2016.077576. [Google Scholar]

- APIA. 2017. Rapport d’analyse de la filière des dattes. Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation. https://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/cepi/notes/dattes.pdf. [Google Scholar]

- Asselineau A, Albert-Cromarias A, Ditter JG. 2014. L’écosystème local, ressource clé du développement d’une entreprise. Entreprendre & Innover 23(4). https://doi.org/10.3917/entin.023.0059. [Google Scholar]

- Atterton J, Newbery R, Bosworth G, Affleck A. 2011. Rural enterprise and neo-endogenous development. In : Alsos GA, Carter S, Ljunggren E, Welter F, eds. The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. https://doi.org/10.4337/9780857933249.00022. [Google Scholar]

- Baccari E. 2006. Les motivations entrepreneuriales des jeunes entrepreneurs tunisiens : étude exploratoire. Fribourg (Suisse): Congrès international francophone en entrepreneuriat et PME : l’internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales, 25-27 octobre, 15 p. https://fr.scribd.com/document/686136395/104-Lesmotivationsentrepreneurialesdesjeunes. [Google Scholar]

- Baccouche R, Mouley S, M’Henni H, Bouoiyour J. 2008. Dynamique des investissements, mutations sectorielles et convertibilité du compte de capital : impacts des mesures de libéralisation et expériences comparées. Tunisie (Maroc): FEMISE Research Project N° FEM32-04. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/38148/. [Google Scholar]

- Banque mondiale. 2023. Pour le développement durable des paysages oasiens en Tunisie. Note d’orientation à l’attention des décideurs. https://www.salvaterra.fr/wp-content/uploads/2023/01/6008-Rapport-23-08-03-TN-WB-Oasis-L6-final.pdf. [Google Scholar]

- Belrhazi N, Diani A. 2021. Entrepreneuriat rural : revue de littérature systématique et opportunités de recherche. Revue Internationale Des Sciences de Gestion 4(3): 449–468. https://revue-isg.com/index.php/home/article/view/686. [Google Scholar]

- Ben Youssef A. 2023. Vers un nouveau modèle économique fondé sur la croissance verte et le développement durable en Tunisie. https://www.annalindhfoundation.org/sites/default/files/2023-11/20431_0.pdf. [Google Scholar]

- Bendidi S, El Kadiri K, Iazza M. 2024. Women’s entrepreneurship: Motivations and obstacles-A literature review. African Scientific Journal 3(23): 53–53. [CrossRef] [Google Scholar]

- Bennasr A, Zâag I. 2024. L’entrepreneuriat féminin en Tunisie : du désir d’indépendance aux obstacles sociaux – Le cas du gouvernorat de Mahdia. Revue organisations & territoires 33(2): 109–120. https://doi.org/10.1522/revueot.v33n2.1801. [Google Scholar]

- Bossenbroek L, Ftouhi H, Hassenforder E, Hamamouche MF, Kaab N, Belghazi A, et al. 2024. Policy Brief. Les femmes, actrices clés dans le développement des oasis au Maghreb. https://agritrop.cirad.fr/611701/1/611701.pdf. [Google Scholar]

- Bosworth G, Turner R. 2018. Interrogating the meaning of a rural business through a rural capitals framework. Journal of Rural Studies 60. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.02.002. [Google Scholar]

- Bounouh A. 2017. Développer la culture d’entreprise chez les jeunes par la formation : éléments de diagnostic et enjeux en Tunisie. Forum international de l’économie sociale et solidaire. https://forumess2017.sciencesconf.org/data/pages/BOUNOUH_A3.1.pdf. [Google Scholar]

- Bouzid A, Hamamouche MF, Faysse N. 2024. Stratégies de femmes entrepreneures dans les oasis de Ghardaïa en Algérie : s’adapter à un contexte patriarcal et saisir de nouvelles opportunités économiques. Cahiers Agricultures 33: 29. https://doi.org/10.1051/cagri/2024025. [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]

- Bury K. 2016. What’s Holding Back Entrepreneurs in the Middle East and North Africa? Stanford Social Innovation Review. https://doi.org/10.48558/22hg-a253. [Google Scholar]

- Carpentier I. 2017. Diversité des dynamiques locales dans les oasis du Sud de la Tunisie. Cahiers Agricultures 26(3): 35001. https://doi.org/10.1051/cagri/2017017. [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]

- Carpentier I. 2019. Innover pour dominer ? Patrimonialisation, durabilité, et reconfigurations sociales des territoires oasiens du sud tunisien. In : Berger M, Chaléard JL, Gana A, eds. Crise des modèles ? Agricultures, recompositions territoriales et nouvelles relations villes-campagnes. Grafigéo, pp. 99–127. https://shs.hal.science/halshs-02127443. [Google Scholar]

- Carsrud A, Brännback M. 2011. Entrepreneurial motivations: What do we still need to know? Journal of Small Business Management 49(1). https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2010.00312.x. [Google Scholar]

- Cheriet F, Messeghem K, Lagarde V, McElwee G. 2021. Agricultural entrepreneurship: Challenges and perspectives. Revue de l’Entrepreneuriat 19(4). https://doi.org/10.3917/entre.194.0013. [Google Scholar]

- Condor R. 2020. Entrepreneurship in agriculture: A literature review. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 40(4). https://doi.org/10.1504/IJESB.2020.109013. [Google Scholar]

- Cresswell T. 2013. Place: A short introduction. Malden: Blackwell, 14 p. https://urls.fr/jFiUuN. [Google Scholar]

- de Guzman MRT, Kim S, Taylor S, Padasas I. 2020. Rural communities as a context for entrepreneurship: Exploring perceptions of youth and business owners. Journal of Rural Studies 80. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.06.036. [Google Scholar]

- Elkafrawi N, Refai D. 2022. Egyptian rural women entrepreneurs: Challenges, ambitions and opportunities. International Journal of Entrepreneurship and Innovation 23(3). https://doi.org/10.1177/14657503221086098. [Google Scholar]

- FAO. 2020. Évaluation finale du projet « Gestion adaptative et suivi des systèmes oasiens au Maghreb ». Rome (Italie): Série évaluation de projet, 07/2020. https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/ca9920fr. [Google Scholar]

- Fayolle A, Liñán F, Moriano JA. 2014. Beyond entrepreneurial intentions: Values and motivations. International Entrepreneurship and Management Journal 10: 679–689. https://doi.org/10.1007/s11365-014-0306-7. [Google Scholar]

- Fitz-Koch S, Nordqvist M, Carter S, Hunter E. 2017. Entrepreneurship in the agricultural sector: A literature review and future research opportunities. Entrepreneurship: Theory and Practice 42(1). https://doi.org/10.1177/1042258717732958. [Google Scholar]

- Gahlam N, Rouatbi A, Hernandez EM. 2016. Contexte institutionnel et développement de l’entrepreneuriat durable : étude comparative des cas algérien et tunisien. In : Kamdem E, ed. Innovation entrepreneuriale et développement durable en Afrique : défis et opportunités. Paris (France): L’Harmattan, pp. 131–156. https://hal.science/hal-02567108. [Google Scholar]

- Galvão AR, Mascarenhas C, Marques CSE, Braga V, Ferreira M. 2020. Mentoring entrepreneurship in a rural territory − A qualitative exploration of an entrepreneurship program for rural areas. Journal of Rural Studies 78. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.06.038. [Google Scholar]

- Gedeon S. 2010. What is Entrepreneurship? Entrepreneurial Practice Review 1(3). https://fondby.com/ldB1O. [Google Scholar]

- GEM. 2023. Global Entrepreneurship Monitor Tunisia 2022-2023 National Report. https://www.gemconsortium.org/report/gem-20222023-tunisia-national-report-2. [Google Scholar]

- Giacomin O, Janssen F, Pruett M, Shinnar RS, Llopis F, Toney B. 2011. Entrepreneurial intentions, motivations and barriers: Differences among American, Asian and European students. International Entrepreneurship and Management Journal 7(2). https://doi.org/10.1007/s11365-010-0155-y. [Google Scholar]

- Goeury D, Leray E. 2017. Résilience, résistance et reconnaissance. Destin de l’agriculture urbaine oasienne à Tiznit (Maroc). Géographie et Cultures 101. https://doi.org/10.4000/gc.4863. [Google Scholar]

- Hanafi A, Koussani W, Khamassi F, Ben Aissa N, Faysse N. 2022. International cooperation projects in support of entrepreneurship in Southern Tunisia: Activities and relations with public actors. New Medit 21(5). https://doi.org/10.30682/nm2205l. [Google Scholar]

- Hassine ABH. 2016. L’entrepreneuriat féminin en Tunisie : indicateurs et déterminants de succès. Revue Économie, Gestion et Société 7. https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/regs-v0i7.5535. [Google Scholar]

- Heilbrunn S. 2004. Impact of Gender on Difficulties Faced by Entrepreneurs. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation 5(3). https://doi.org/10.5367/0000000041513420. [Google Scholar]

- Hibou B. 2015. The Force of Obedience: The Political Economy of Repression in Tunisia. Cambridge (UK): Polity Press, 380 p. [Google Scholar]

- Inan F, Guven S, Aşçı AI, Vercoustre P, Sahmland-Bowling J. 2024. Listening to women entrepreneurs in Afghanistan: Their struggle and resilience. USA: United Nations Development Programme, 40 p. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-04/undp-listening-to-women-entrepreneurs-in-afghanistan-17.04.24.pdf. [Google Scholar]

- INS. 2017. Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014. Volume 9. Caractéristiques économiques de la population. https://ins.tn/sites/default/files-ftp3/files/publication/pdf/RGPH%202014-V9.pdf. [Google Scholar]

- Jouve P. 2012. Les oasis du Maghreb, des agro-écosystèmes de plus en plus menacés. Comment renforcer leur durabilité ? Le Courrier de l’environnement de l’INRA 62(62): 113–122. https://hal.science/hal-01222196/file/C62-Jouve-04-02-13.pdf. [Google Scholar]

- Kadiri Z, Benmihoub A, Farolfi S, Khamassi F, Faysse N. 2022. Making sense of on-going dynamics and innovations in oases and newly irrigated areas of North African arid regions: Towards more sustainable development pathways. New Medit (5 - special issue). https://doi.org/10.30682/nm2205n. [Google Scholar]

- Lasch F, Yami S. 2008. The nature and focus of entrepreneurship research in France over the last decade: A french touch? Entrepreneurship: Theory and Practice 32(2). https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00229.x. [Google Scholar]

- Le Clanche JF, Mouchet C. 2015. Le petit agriculteur schumpeterien, un acteur de l’évolution de l’agriculture du 21e siècle. Colloque de La SFER : Structures d’exploitation et Exercice de l’activité Agricole : Continuités, Changements Ou Ruptures ? https://urls.fr/HnEEG0. [Google Scholar]

- Ltifi M. 2020. Brakes and motivations for young entrepreneurs tunisians: An exploratory study. International Journal of Research in Business Studies and Management 7(6): 18–23. https://urls.fr/Dg2afW. [Google Scholar]

- Mazhoudi L. 2021. L’entrepreneuriat féminin entre nécessité économique et contraintes sociales : cas des entrepreneures tunisiennes. Management & Sciences Sociales 31(2). https://doi.org/10.3917/mss.031.0041. [Google Scholar]

- McElwee G. 2006. The enterprising farmer: A review of entrepreneurship in agriculture. Journal of the Royal Agricultural Society of England 167. https://www.academia.edu/2832784/The_enterprising_farmer_a_review_of_entrepreneurship_in_agriculture. [Google Scholar]

- Mialed K, Rbiha M. 2022. Méta Analyse de l’Entrepreneuriat Rural. Revue de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation 4(12). https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/reinnova-v4i12.31069. [Google Scholar]

- Momani B. 2017. Entrepreneurship: An engine for job creation and inclusive growth in the Arab world. Doha (Qatar): Brookings Doha Center, Policy Briefing, 15 p. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/03/entrepreneurship_in_the_arab_world.pdf. [Google Scholar]

- Muñoz P, Kimmitt J. 2019. Rural entrepreneurship in place: An integrated framework. Entrepreneurship and Regional Development 31(9-10). https://doi.org/10.1080/08985626.2019.1609593. [Google Scholar]

- OCDE. 2012. Promouvoir l’entrepreneuriat dans les universités tunisiennes. Documents de travail de l’OCDE sur le développement économique et la création locale d’emplois, n° 2012/18. https://doi.org/10.1787/5k913fsf9w44-fr. [Google Scholar]

- Panda S. 2018. Constraints faced by women entrepreneurs in developing countries: Review and ranking. Gender in Management 33(4). https://doi.org/10.1108/GM-01-2017-0003. [Google Scholar]

- Prentice WCH. 2004. Understanding Leadership. Harvard Business Review. [2025/01/30]. https://hbr.org/2004/01/understanding-leadership. [Google Scholar]

- Puente R, González Espitia CG, Cervilla A. 2019. Necessity entrepreneurship in Latin America: It’s not that simple. Entrepreneurship and Regional Development 31(9-10). https://doi.org/10.1080/08985626.2019.1650294. [Google Scholar]

- Reynolds PD, Hay M, Bygrave WD, Camp SM, Autio E. 2000. Global Entrepreneurship Monitor: 2000 Executive Report, 58 p. http://doi.org/10.13140/RG.2.1.2501.3286. [Google Scholar]

- Spigel B. 2017. The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship: Theory and Practice 41(1). https://doi.org/10.1111/etap.12167. [Google Scholar]

- Stratégie Nationale de l’entrepreneuriat. 2018. Stratégie Nationale de l’entrepreneuriat [2024/11/28] https://www.emploi.gov.tn/fr/99/strategie-nationale-de-lentrepreneuriat. [Google Scholar]

- Theodoraki C, Audretsch DB, Chabaud D. 2023. Advances in entrepreneurial ecosystem and places: Time, space and context Special issue editorial. Revue de l’Entrepreneuriat (Issue HS2). https://doi.org/10.3917/entre.hs4.0011. [Google Scholar]

- Theodoraki C, Dana LP, Caputo A. 2022. Building sustainable entrepreneurial ecosystems: A holistic approach. Journal of Business Research 140. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.005. [Google Scholar]

- Theodoraki C, Messeghem K. 2017. Exploring the entrepreneurial ecosystem in the field of entrepreneurial support: A multi-level approach. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 31(1). https://doi.org/10.1504/IJESB.2017.083847. [Google Scholar]

- Vernin Z, Helali M. 2020. L’exportation des dattes et le coût hydrique des devises : des politiques agricoles qui vouent la région de Kébili à la pénurie. Rapport de l’observatoire tunisien de l’économie, 31 p. https://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/lexportation_des_ dattes_et_le_cout_hydrique_des_devises_des_politiques_agricoles_qui_vouent_la_region_de_kebili_a_la_penurie.pdf. [Google Scholar]

- Zouhair R, Chebil A, Selmi S. 2020. A comparative analysis of date farms performance in different types of oases in Tunisia. Journal of new sciences, Agriculture and Biotechnology 75(1): 4394–4400. https://www.researchgate.net/publication/344627706. [Google Scholar]

Citation de l’article : Kaab N, Braiki H, Ben Aissa N, Hassenforder E. 2025. Leviers et contraintes à l’entrepreneuriat rural oasien dans la région de Kébili en Tunisie. Cah. Agric. 34: 25. https://doi.org/10.1051/cagri/2025020

Liste des tableaux

Dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat dans la zone d’étude.

Entrepreneurship support services in the study area.

Liste des figures

|

Fig. 1 Localisation de la zone d’étude (carte élaborée par S. Younsi et H. Braiki sur la base de la carte agricole de la Tunisie). Location of the study area (map drawn up by S. Younsi and H. Braiki on the basis of the agricultural map of Tunisia). |

| Dans le texte | |

|

Fig. 2 Secteurs d’innovation des projets collectifs et individuels concernés. Innovation sectors of collective and individual projects surveyed. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 3 Dates de création des projets des entrepreneurs et lien avec quelques projets et programmes d’appui. Creation dates of entrepreneurs’ projects and links with some support projects and programs. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 4 Risques perçus par les jeunes comme menaçant leur projet. Risks perceived by young people as threatening their project. |

| Dans le texte | |

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.